24 мая состоялось 33-е заседание Калининградской областной Думы, на котором с основным докладом о деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Калининградской области за 2018 год выступил Георгий Дыханов.

Кроме результатов деятельности региональным законодателям была представлена оценка условий осуществления предпринимательской деятельности в Калининградской области и предложения о совершенствовании правового положения субъектов предпринимательской деятельности.

Одной из основных составляющих работы уполномоченного является рассмотрение жалоб субъектов предпринимательской деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В 2018 году в аппарат Уполномоченного поступило 312 обращений, из них 104 сложных жалоб. В 2018 году количество сложных жалоб в производственной сфере выросло более чем в 2 раза и превысило количество жалоб в сфере строительства. Наибольшее количество жалоб поступило от предпринимателей, работающих в сферах услуг и торговли, тогда как в предыдущем году «лидировали» услуги и строительство.

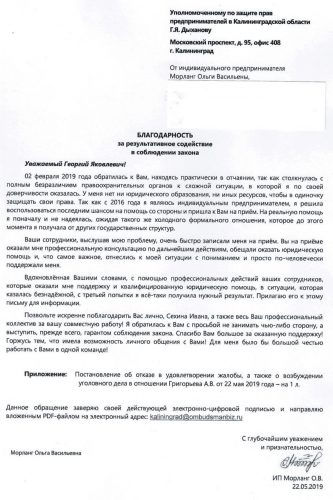

В более чем 70 % случаев права обратившихся в службу предпринимателей были восстановлены полностью или частично.

Количество жалоб выросло на 3,3 %. Впервые органы региональной власти опередили органы муниципальной власти по количеству сложных жалоб.

Доля малого и среднего бизнеса в экономике Калининградской области составляет по разным оценкам от 18 до 25% и остается такой уже много лет. Точных данных на сегодня нет.

Как отметил, в своем выступлении Уполномоченный основной проблемой развития бизнеса продолжает оставаться существенная нестабильность правового поля для предпринимательства, смена «правил игры» в регулировании экономической деятельности без экономически разумного и обоснованного переходного периода. В итоге в 2018 году калининградские предприниматели вели свою работу в очень подвижных рамках регулирования их деятельности, что в том числе вызвало многие обращения к Уполномоченному по защите прав предпринимателей.

В обзоре важнейших результатов прошлого года Георгий Дыханов обратил внимание на снижение общего количества субъектов предпринимательской деятельности, продолжающихся второй год подряд нарастающими темпами. По данным аппарата Уполномоченного, за 2017 год в Калининградской области количество субъектов предпринимательской деятельности уменьшилось на 1211, а за 2018 год на 2248, таким образом, общее количество на начало 2019 года составляет 73086 субъектов. И это с учетом незначительного увеличения ИП (на 1155).

Число малых и средних предприятий в Калининградской области нестабильно, третий год подряд закрывается больше предприятий, чем открывается.

В 2018 году в Единый государственный реестр юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ) внесено: 10333 записи о прекращении деятельности юридического лица, в том числе: 619 записей в связи с ликвидацией организаций (из них в порядке банкротства 110), рост на 22%; 204 записи о прекращении деятельности организаций в связи с реорганизацией; 9467 записей в связи с исключением юридических лиц из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа (ФНС); 43 организации исключены по иным основаниям (по решению судебных органов).

По данным, полученным от Управления ФНС России по Калининградской области, с начала 2018 года на регистрацию нового юридического лица было подано 9266 заявлений, из них отказано в регистрации 1748 заявителям, что составляет порядка 19 %. Учитывая, что демография бизнеса в Калининградской области с каждым годом ухудшается, такой процент отказов, когда каждый 5-й потенциальный предприниматель получает отказ в регистрации – этот административный барьер является существенным.

Ежегодно продолжает увеличиваться количество обращений предпринимателей в Аппарат Уполномоченного (в 2018 году – 312). Общее количество проверок увеличилось на 1869. В 2018 году количество внеплановых проверок по-прежнему превысило количество плановых почти в 5 раз. Помимо этого, Уполномоченный отмечает продолжающийся рост количества плановых и внеплановых проверок, достигшего рекордного числа за последние 5 лет — 10 943. При этом, на малых, микропредприятиях и ИП занято около свыше 210 тыс. человек – чуть меньше половины всей рабочей силы в Калининградской области или 2/3 занятых в экономике и реальном секторе (без государственной и муниципальной службы, бюджетных учреждений). Таким образом, микро малый бизнес Калининградской области является главным работодателем региона.

– Положительной оценки заслуживает активная деятельность в 2018 году органов прокуратуры по выявлению и привлечению к уголовной ответственности должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления за воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, усиление надзора в уголовной сфере и снижению долгов предпринимателям. Отдельно следует отметить снижение неправомерного давления правоохранительных органов в регионе. Однако, отмечу, что озабоченность вызывает растущее фиксальное давление и отсутствие стимулов для инвестиций. Отсюда, тенденция ухода в тень, в другие регионы, уменьшение масштабов бизнеса, вместо акселерации и роста бизнеса, что может помешать выполнить цель поставленную Президентом об увеличении доли МСП в экономике до 40% к 2024 году – заявил Георгий Дыханов.

На основании опыта работы в отчетном году предложены меры по повышению эффективности деятельности института уполномоченного по защите прав предпринимателей, среди которых: закрепление полномочия бизнес-омбудсмена в уголовно-процессуальном кодексе, чтобы усилить его роль в судах при защите предпринимателей. Федеральный уполномоченный Борис Титов, также предлагал наделение его правом временно отстранять от работы должностных лиц и права лично назначать омбудсменов (сейчас это делают региональные власти по согласованию с ним), а также введение неприкосновенности для уполномоченных, увеличение бюджетных ассигнований на финансирование деятельности Уполномоченного в Калининградской области и его аппарата на 8%.

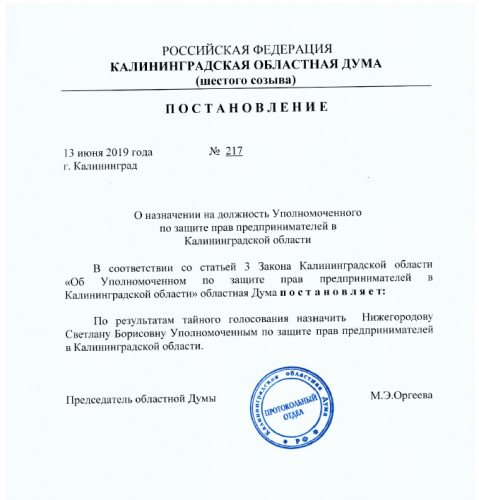

Депутаты приняли к сведению отчет регионального уполномоченного о защите прав предпринимателей, отдельно отметив, что институт уполномоченного в Калининградской области состоялся и доказал свою эффективность и предложили увеличить финансирование аппарата уполномоченного на 20%, а не на 8% как запрашивал уполномоченный, что свидетельствует о высокой оценке работы аппарата.

Также с отчетом деятельности за 2018 год выступил Уполномоченный по правам человека в Калининградской области Владимир Никитин, который отметил, что растущее количество банкротств в 2018 году свидетельствует об ухудшении делового климата и имеет отношение к соблюдению базовых прав человека в регионе, в том числе права на труд.

В ходе заседания были рассмотрены поправки в законопроекты об охране зеленых насаждений, а также изменений и дополнений в законы о бесплатной юридической помощи, контрольно-счетной палате, налоге на имущество организаций и ряд других законопроектов.

Помимо этого, был рассмотрен проект регионального законопроекта об ограничении розничной продажи несовершеннолетним «электронных сигарет» и «вейпов» и проект областного закона «О мере социальной поддержки по оплате коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами».

Фото — https://duma39.ru.